从福州滨海快线,谈谈未来国内市域铁路建设

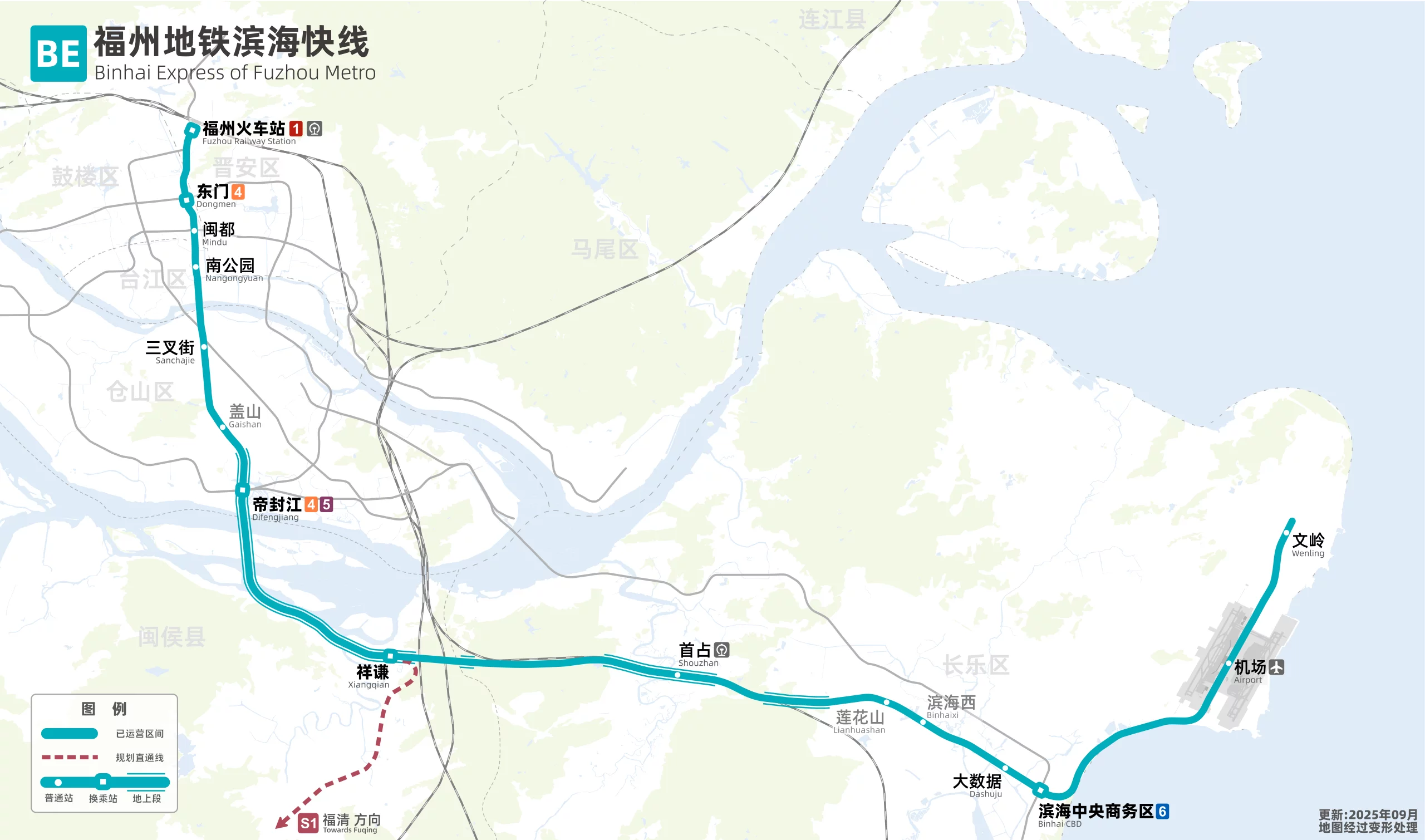

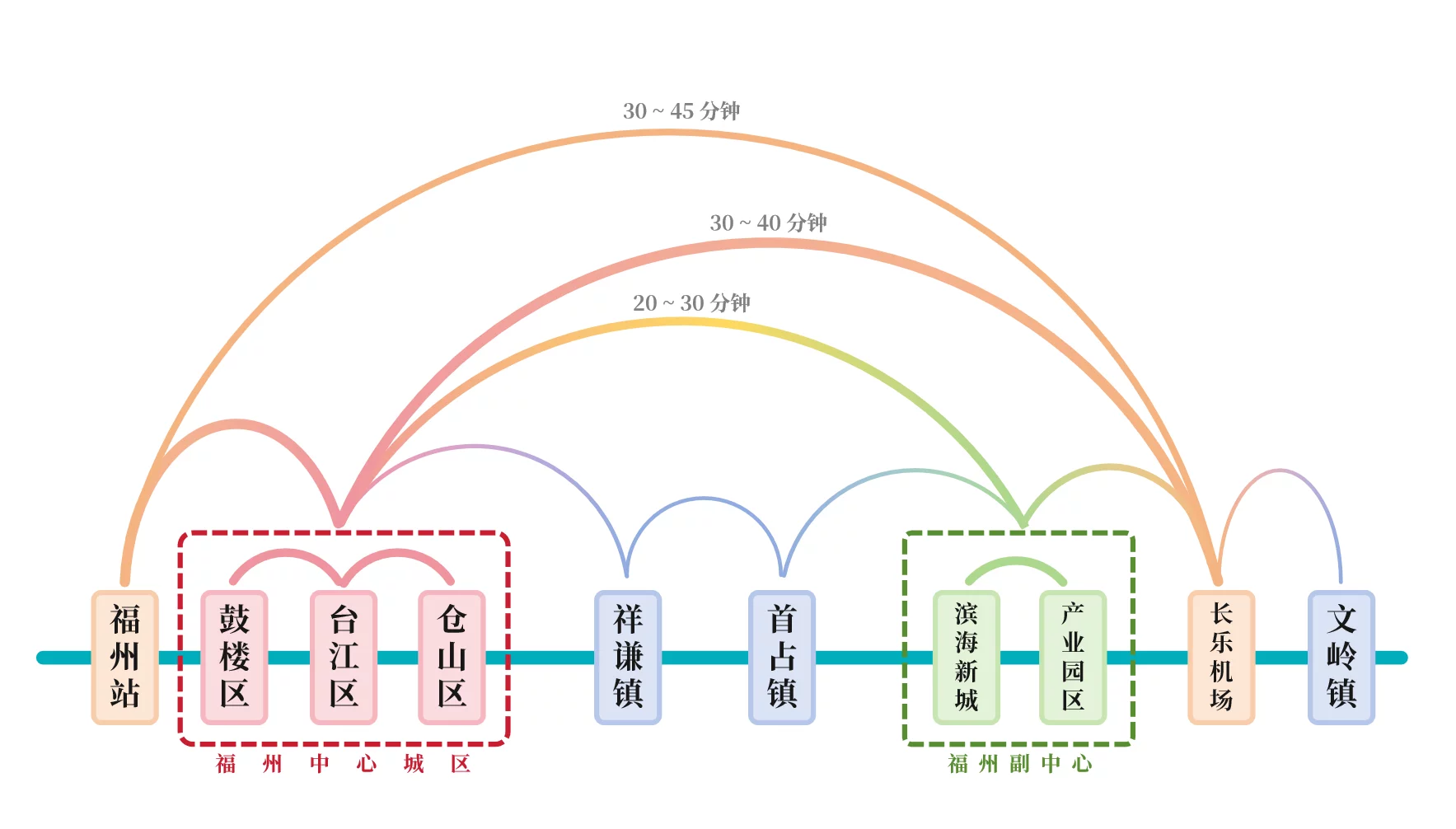

2025年9月29日,福州市首条市域铁路滨海快线正式投入运营。对于福州市本级而言,滨海快线最直接的意义是让通航28年的长乐国际机场终于补上了缺位已久的机场与市区快速联络的车票。对于福州市民来说,滨海快线提供了在30~45分钟由市中心到机场的绝对可靠运输承诺,市区前往机场将不再是一道“心中的天堑”,这对于本地民航业发展必有重大帮助。

当然,滨海快线对于福州的意义又不止于此。除了市中心和机场,它亦将正在发展中的城市副中心滨海新城囊括其中,也串联起了沿线的市镇,成为担负起为福州市沿江向海开拓构想重任的重要线路。

当然,以上滨海快线对于福州本地发展的诸多价值和意义,已经有相当多博主分析了。不过,滨海快线的意义就到此为止了吗?其实并不然,倘若从更广的全国视角来看,福州滨海快线在国内的市域铁路系统又做出了不少的创新和示范,一些经验和范式很有可能对未来国内的其他市域铁路建设运营产生影响。

今天这篇文章,我将试着深入滨海快线,探索此次线路的创新之处,谈谈它对未来的市域铁路发展范式能够带来多少的新思路、新影响。

滨海快线是什么?

在这次的讨论之前,首先需要抛出一个问题:滨海快线属于什么制式?相信很多人听到这个问题,一定会觉得很奇怪,滨海快线不就是一条地铁吗——那就答错了。

滨海快线并不是传统的城市轨道交通,而是一条市域铁路。当然如果大家出现这样的认识错误,其实并非个人自身问题,恰恰是滨海快线这样的市域铁路的发展,起步于地铁,立足于城市,它们和市区地铁融合的太好,让大家对于制式的不同没有了明显感知。

从标准定义上看,市域(郊)铁路是连接中心城区、副中心和半径50-70km的新城、城镇组团和跨界地区,最高速度为120km/h~200km/h,主要为通勤客流提供公交化运输服务的轨道交通系统。

比较而来。在建设标准上,滨海快线依据2021年实施的《市域(郊)铁路设计规范》前身的行业标准设计,具备高速度目标值、采用市域列车(定员较同级城轨车辆低)等关键特性。在线路走向上,滨海快线连接福州中心城区、滨海新城副中心、长乐机场,以及文岭、首占、祥谦等市郊城镇组团。可以看出,滨海快线无论在建设标准、规划走向,均完全符合市域铁路的定义,因此,它并非一条“城市轨道交通”线路,恰恰是一个形态最为标准的“市域(郊)铁路”。

所以,在认识滨海快线和深入今天话题之前,我们首先需要将“滨海快线”与“地铁X号线”剥离开来。所以今天要讨论的,并不是一条地铁,而是市域铁路。对于福州来说,我们不能当它为一条普通的“福州地铁线路”,而是未来“福州市域铁路网络”的一员。

当然提起市域铁路,福州并不算赶早,北京、上海、广州、成都、重庆等等诸多城市早在近些年间已经投用一条甚至数条的市域铁路。在过去,这些城市已经完成了对高时速、快慢车、互联互通等市域铁路系统所应具备的关键基础能力的探索。

然而大多早期的市域铁路,无论从规划还是运营,往往和市区地铁靠的太近。我们必须意识到,市域铁路制式无论在投资规模、运营管理、以及未来的规划审批,都将属于一条独立于城市轨道交通制式的全新路径,因此以前的做法并不利于市域铁路生态的可持续发展,尤其是进入城市存量化发展时期。

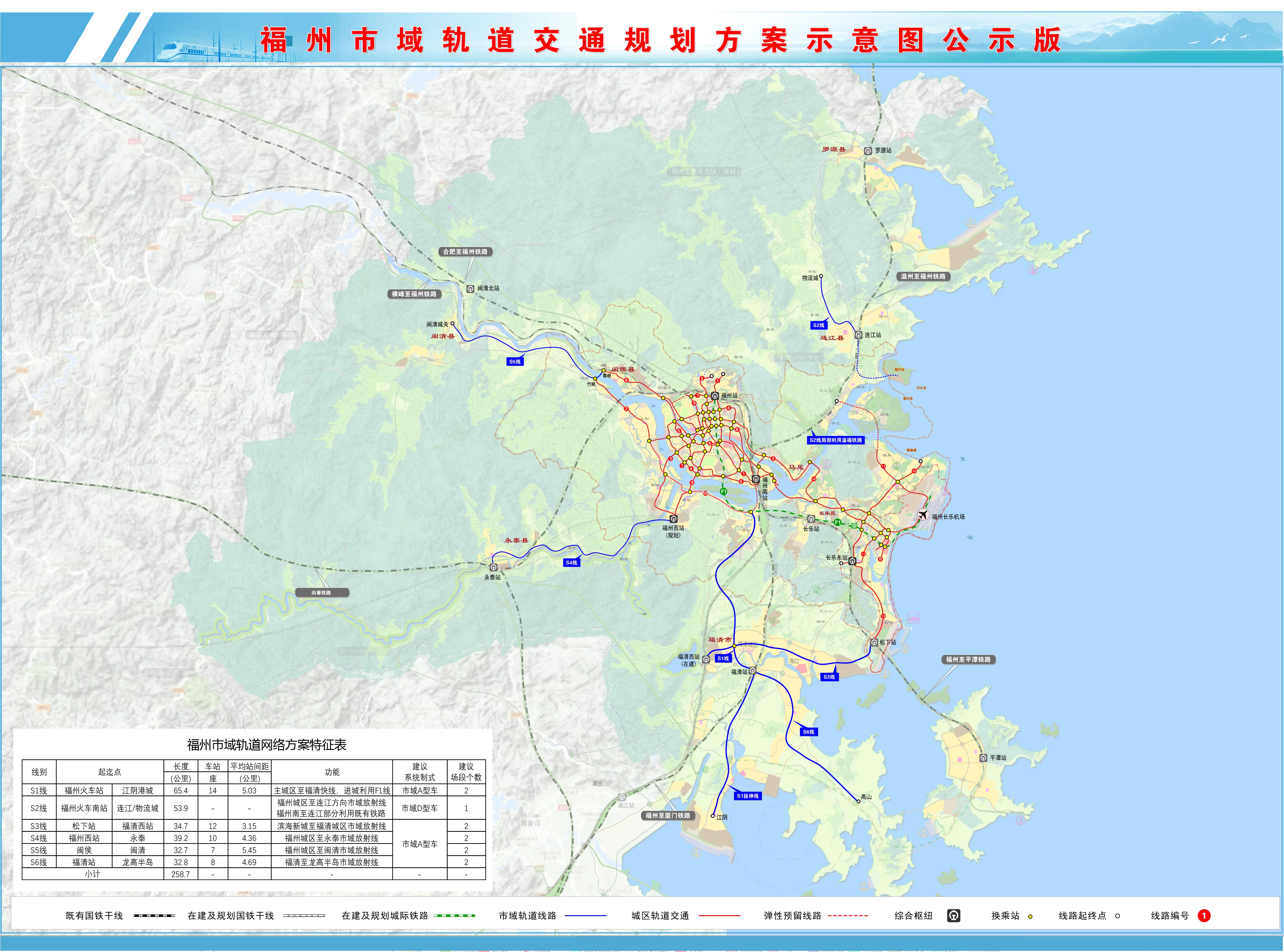

尽管在市域铁路,福州已然算是一个后来者,但它又站在巨人的肩膀之上,进一步地在规划、运营方面探索了未来市域铁路生态,这在国内当下仍有相当足量的空间还尚未被探索过。福州滨海快线这次为未来市域铁路发展具体补上了哪些板块呢?我想有如下三点:1.线位走向;2.票务票制 3.前瞻网络。接下来我们就来看看福州滨海快线的这些特点何在。

一、线位走向

市域铁路线位的通常规划原则是尽可能的连接中心城区、副中心、周边城镇组团。尽管当下全国已经有多条高标准市域铁路投入运营,但是目前较多线路普遍存在一个共性问题:市域铁路的服务功能单一,往往只连接近郊城镇组团至中心城区边缘(有时兼关键对外枢纽),若进入城市中心则还需要额外的地铁行程。典型的例子如上海市域铁路、南京地铁S字头线路。

而福州滨海快线则在选线上充分解决了这一问题,它起自福州中心城区北端的福州火车站,由南向北贯穿整个中心城区,并在关键城市节点和合理站距间取平衡设置车站,至此建立了一个10~15分钟的市中心“穿城快线”大通道。随后再离开市区,连接副中心和机场,并尽可能串联其他沿线城镇。

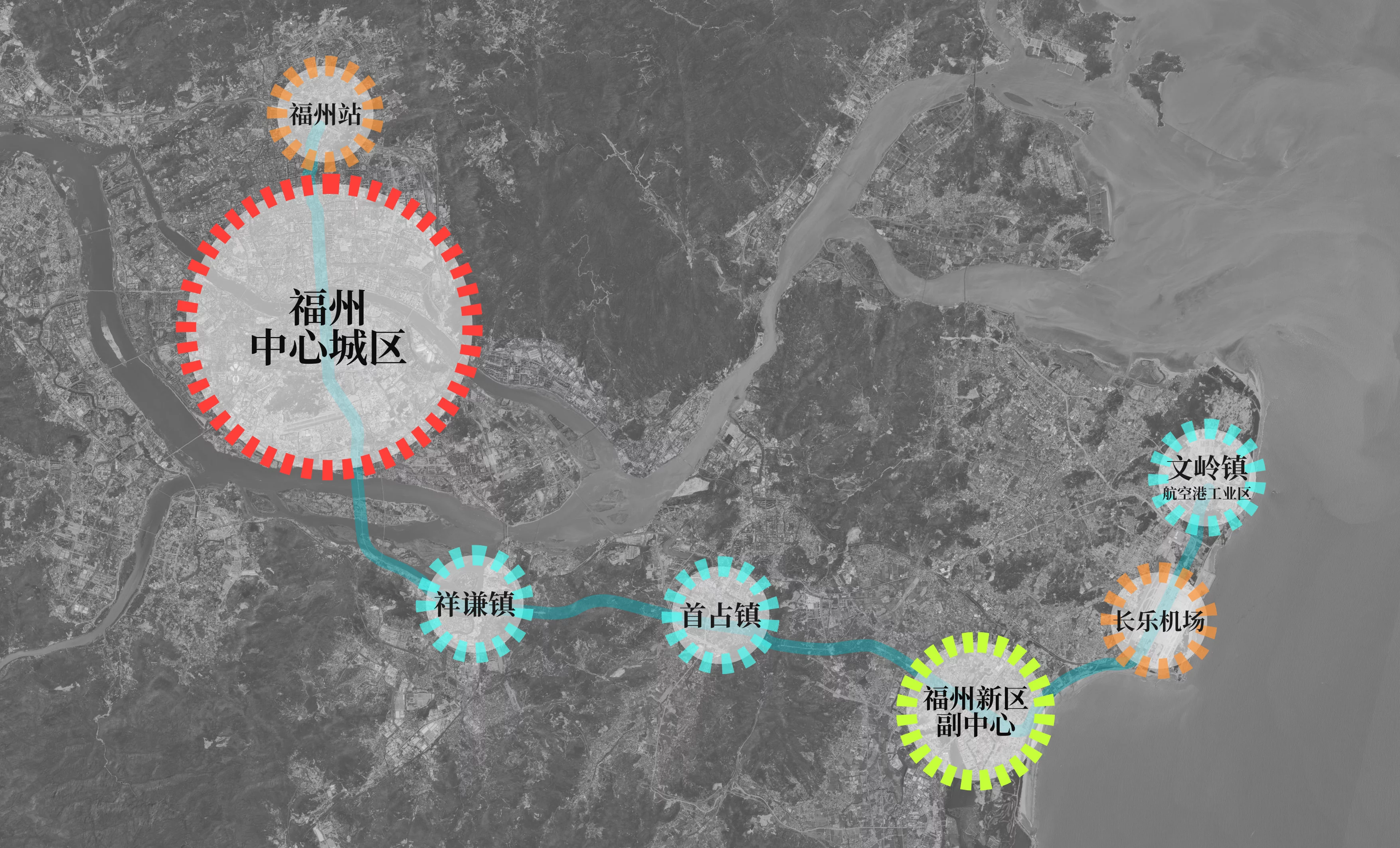

也由此,福州滨海快线的线位成为目前已经投用的,最符合国家标准对市域(郊)铁路全部期望的组合:福州为滨海快线留出了恰好的通道,令让它得以同时连接了本地重要的陆空交通枢纽(福州站与福州汽车北站、长乐国际机场,亦有长乐站)、完整贯穿福州中心城区(晋安区、鼓楼区、台江区、仓山区)与副中心(福州新区滨海新城),同时还为市郊城镇组团(祥谦镇、首占镇、文岭镇航空港工业区)的居民职工提供出行通勤服务。

简单来说,滨海快线以一线能够兼当四大“快线角色”:穿城快线、机场快线、新区快线、进城快线。这就让滨海快线能够满足以下五类流动需求:①市中心或副中心内部的快速流动需求(作为地面交通和其他地铁干线的疏导);②中心城区与副中心间的点对点往来需求;③城市各处前往机场和火车站的需求;④郊区前往市中心各处的需求;⑤临近城市的空铁联运需求。

基于福州的城市空间结构现状与规划,可以说滨海快线很好地衔接了城市的当前经济重心与未来发展布局,并同时将它们同时连接到重要的铁路与航空枢纽。兼任“穿城快线”的工作,让它在运营初期就已能担当中心城区南北大通道的角色。担当“机场快线”的角色,能够进一步促进城市与外界的人口流动和经济往来。承担“新区快线”和“进城快线”的重任,来引导好未来城市空间布局方向,和推动小城镇的高质量发展。

从经验上认为,如福州滨海快线这样良好规划的线位,具备复合功能,有机会完整发挥出市域(郊)铁路制式所具备的最大优势,进而为城市运行发挥更大的叠加效应,产生更高的社会效益。当下的其他城市在市域铁路规划设计已经意识到这一问题,目前在建的如广州地铁18号线北延段/22号线后通段、成都地铁18号线二期等,均旨在更多地串联中心城区节点和对外交通枢纽,令一条线路能够具备更多功能。

二、票务机制

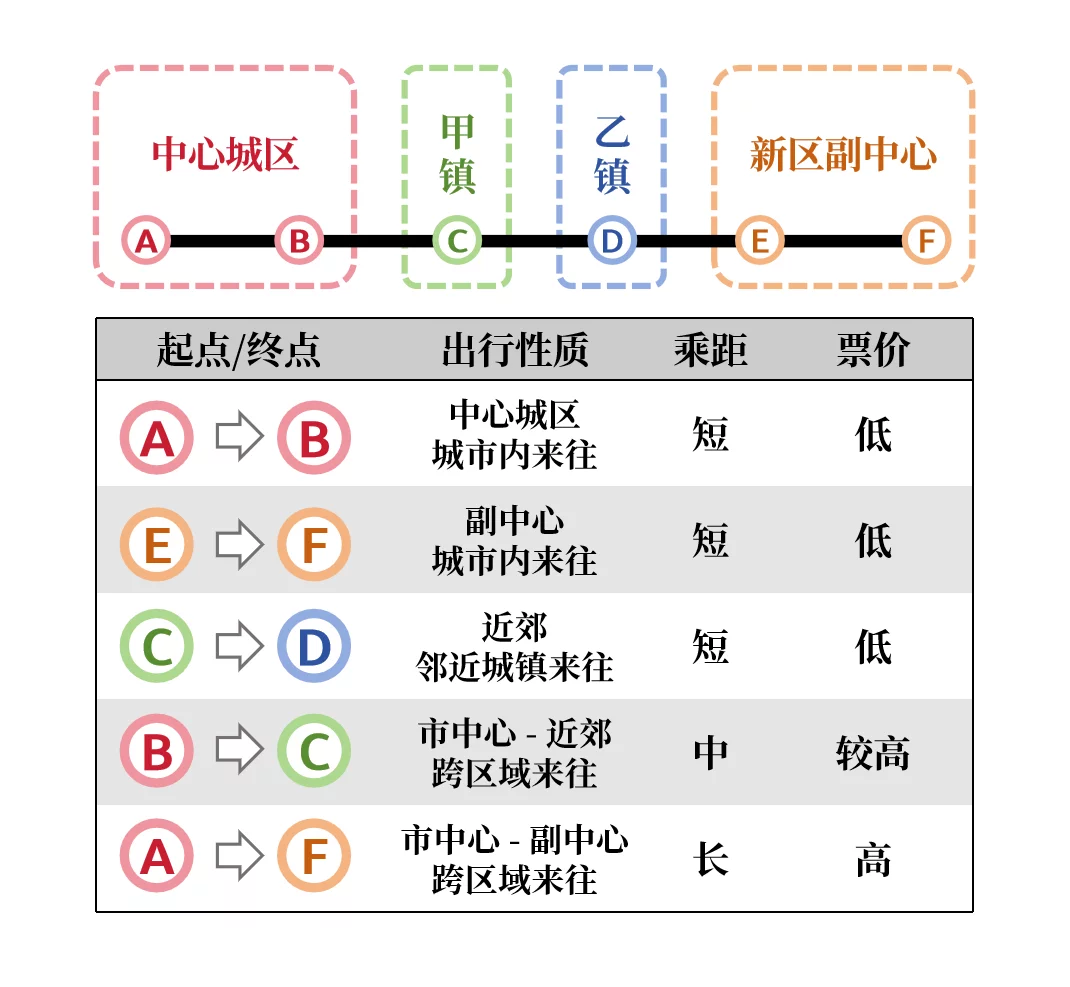

市域铁路是否需要适用于单独票制,还是与城市轨道交通网络同网同价,一直是广受讨论的话题。在市域铁路发展早期,诸如南京、成都、青岛等城市都采用同网同价的策略。而近些年,在财政压力渐大、运营成本提高等多方面因素考量下,如上海、重庆等城市则为其市域铁路设立独立票制。此外,广州也已开始研究市域铁路独立票制方案。

而此次福州的滨海快线,最终也实施了单独票制的方案。但是相较于其他城市,滨海快线的票价方案又富有特点——采取了分段应用不同票制的方法:以中心城区边缘帝封江站为界点,福州火车站—帝封江的中心城区区间适用既有地铁票价方案,以里程分段计费。而帝封江—机场—文岭的市郊(新区)区间则适用于市域铁路独立票价方案,以里程固定费率计费。当然,乘客能够无感地完成行程,不会因票制差异而需要重新过闸。

这样的计费模式相当新颖,一方面它保证了滨海快线能够获得相对更多的票务收入以覆盖运营成本,另一方面它仍然兼顾了在短途出行场景下与市区地铁平等地位。

具体来说,这是一种相当精明的价格歧视策略,在这一票务模式下,滨海快线能够更加精准地向不同用户收取不同的车资。就如前段所述滨海快线所能满足的五种流动需求,我们可以简化为两类出行方式:区内通勤和跨区旅行。

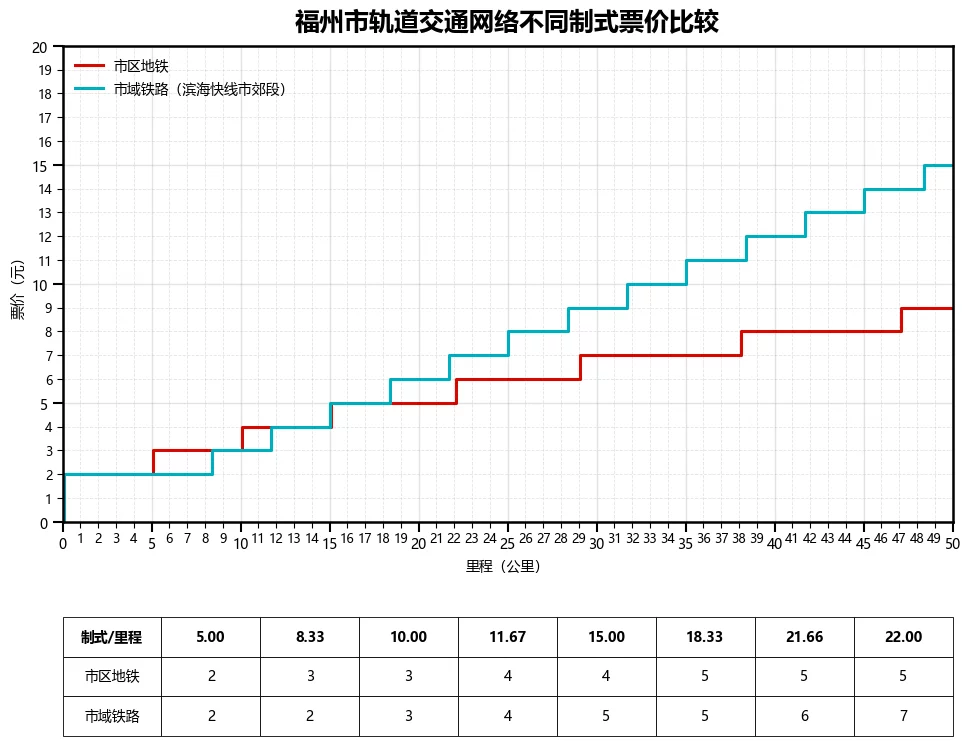

对于区内通勤,滨海快线仅收取低廉的车资。这类乘客的出行模式包括中心城区内部、副中心内部以及市郊城镇到相邻城镇。对于这些乘客,乘坐快线相较乘坐地铁其实并不会节省更多的时间,而且此类出行通常属于高频次的必需出行,因此不向他们收取更多费用,以保证他们能够享受到与市区地铁线路出行相同的公平性。同时最有趣的是,如果在市郊短距出行,相同里程应付车资其实是低于中心城区的地铁票制车资的。我根据滨海快线的票制绘制了一张与福州市区地铁网络票制的对比图。其实可以看到,在15公里的出行半径内,滨海快线的独立票价是相当于甚至低于市区票制票价的。

而对于跨区旅行,滨海快线则收取更高的车资。例如从中心城区到副中心,和前往机场的乘客。对于这类乘客,滨海快线能够为他们的出行节省了充分的时间,而这类旅行往往也不可能是高频次的。因此,滨海快线就面向这类真正享受到市域铁路便利性的乘客群体,才会收取市域铁路水平的车资。当然,拟定的票价在市场上仍然是具有相当竞争力的,这样的方法既不会导致滨海快线的乘客流失,同时更多的票务收入还能够尽可能多覆盖线路的运营支出。

基于以上的思路,滨海快线在票务上实现了对乘客的精准区分。对于短距乘客,他们在车费开支上享受与市区地铁相同的待遇,确保了公平性。对于长距乘客,他们才需要为节约的时间成本付出更多的费用,通过这部分票务收入来适当地多补贴市域铁路相对更大的运维成本。

三、前瞻网络

互联互通是市域铁路非常重要的技术特征之一,相关技术已在成都、重庆两座城市中应用地非常成熟。但是,如果要令互联互通取得最佳效果,关键则在于所在城市对于拟形成的市域铁路网络是否具有前瞻性的规划基础。

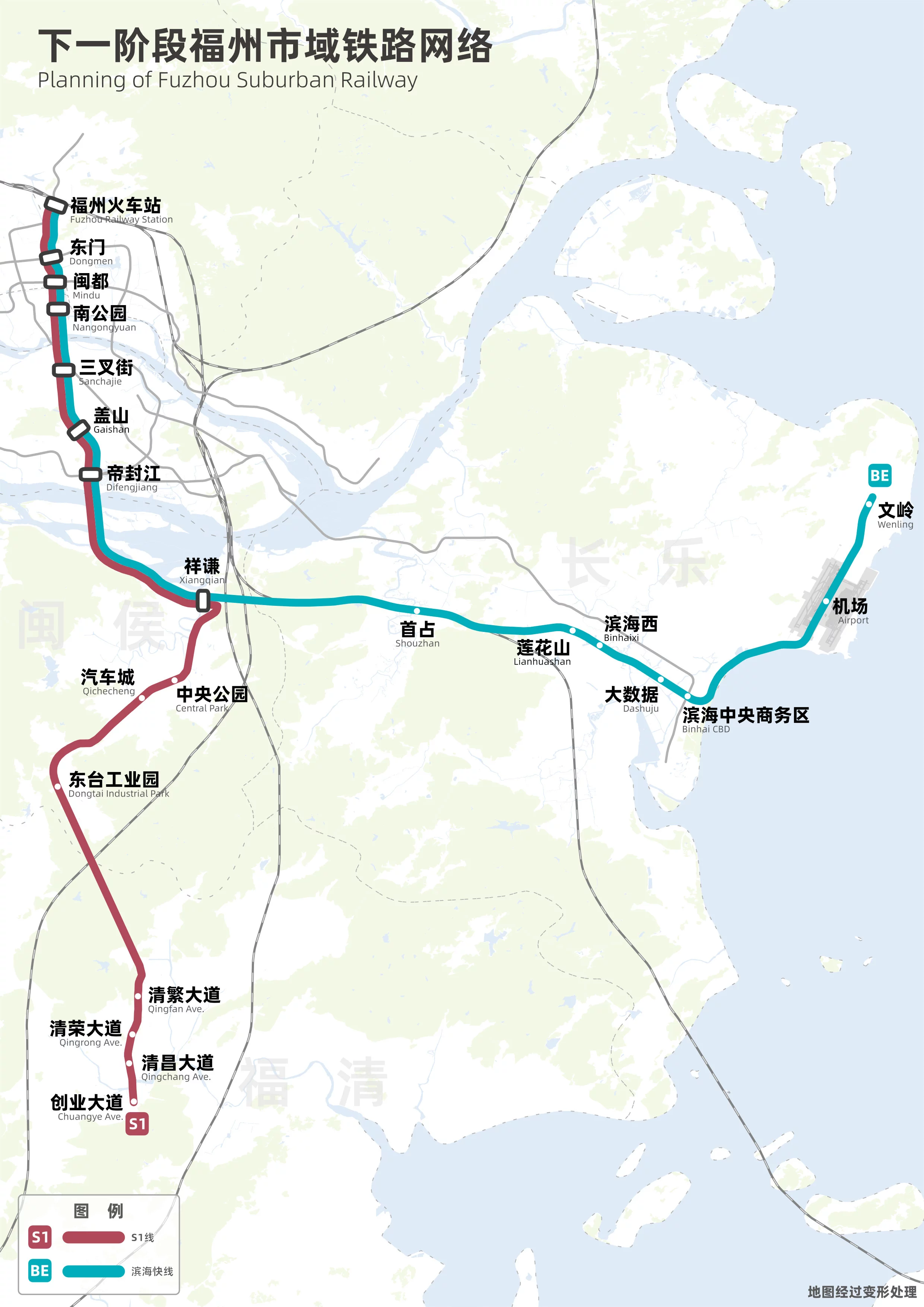

福州滨海快线最大的特色,便是在建立起贯穿中心城区大通道的基础之上,进一步在进入中心城区的前一站——祥谦站,预留了接轨条件和站台。在这样的规划之下,福州未来的市域铁路网络,将得以共享“穿城快线”走廊,最后在进入市郊时分岔前往不同的目的地,从而实现中心城区与郊区市镇的不换乘直达能力。

观察福州地铁拟在下一阶段实施的轨道交通建设规划,祥谦站的互联互通接口已经计划好留给一条连接至下辖福清市城关的市域铁路S1线。倘若该规划得以落实,仅需额外新建长约30公里的南半段线路,就可以实现约38万人经济重镇与福州市中心的半小时通达。这既节约了大量的建设投资,又能够真正为市民快捷出行服务。

在远景规划中,S1线还将在福清市城关边缘继续分岔为两条支线,分别深入至江阴半岛港区和高山镇,以覆盖重要的工业物流港区的福州另一片人口稠密平原地带。这样一来,这里的103万人口也将能够极为便利地来往福清城关与福州市中心。

除此之外,这样的互联互通模式对于中心城区的居民而言,多个交路的开行,将能够进一步加密市中心走廊的列车班次密度。等待列车的时间进一步缩短,乘坐列车将更加方便,在市区出行中,它将能最尽职地扮演好“地铁”的角色。

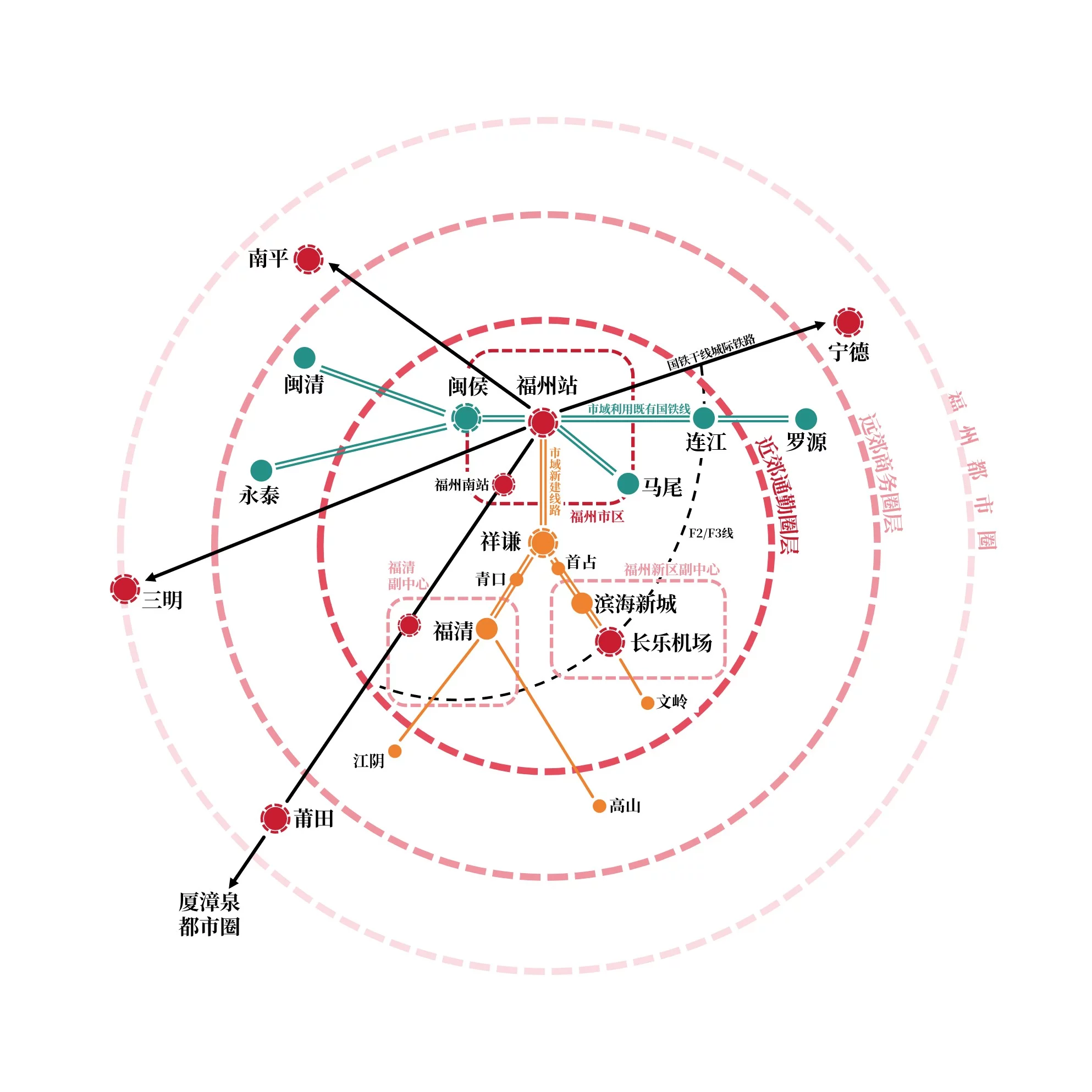

而在滨海快线的北端终点站,则连接到了国铁枢纽福州火车站。倘若未来国家铁路开行市域列车的条件成熟,将能够以相较新建线路更低的成本,利用福州站来开行公交化市域列车,进一步覆盖位于山区地带的闽侯、闽清、永泰等内陆县,以至福州都市圈的其他城市。这样一来,福州火车站将无疑成为一个兼对内外的全方位综合立体枢纽,它既可以通过高铁和航空联络全国各个城市,又可以高效通达福州都市圈范围内的各个市县区,进一步强化其枢纽地位。

综上所述,对于福州滨海快线而言,最大的亮点便是将互联互通接口与前瞻公共交通规划相结合,令福州在市域铁路完成从0到1突破的同时,还具备可行性极高的灵活拓展条件。在未来,福州将有可能够以市中心为枢纽节点,形成多制式、大规模的市域铁路网络,实现近远郊与中心城区的快速沟通往来,市域铁路将成为全市多层次交通的核心一级。

福州市域铁路:S-Bahn中国版?

根据福州滨海快线此次规划和运营方面的创新,以及福州市对未来市域铁路的谋划,倘若纵观国际,其实与发达国家的成熟市郊铁路系统颇有神似之处,例如法国巴黎大区快铁RER和德国各城市的S-Bahn市郊铁路系统。简单以后者德国S-Bahn系统为例,细看如前所述的三个特点:线位走向、票务机制、运营网络,福州市域铁路与德国S-Bahn在内涵思想上有着共通相似之处。

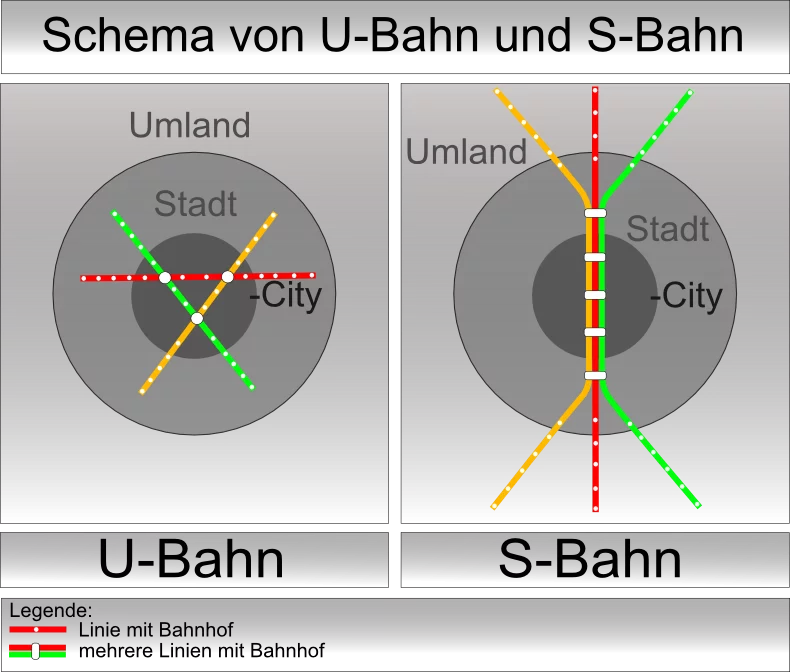

在线位走向上,德国S-Bahn的线路基本结构普遍是以地下走廊形式穿越中心城区,随后从城区延展到市郊节点,平均站距在3公里左右。在运营模式上,S-Bahn提供多交路服务,通常而言这些交路在市区共用一条走廊,并在市区边缘分岔到各个目的地,从而提高市区通达能力、以及加密市中心的服务班次密度。

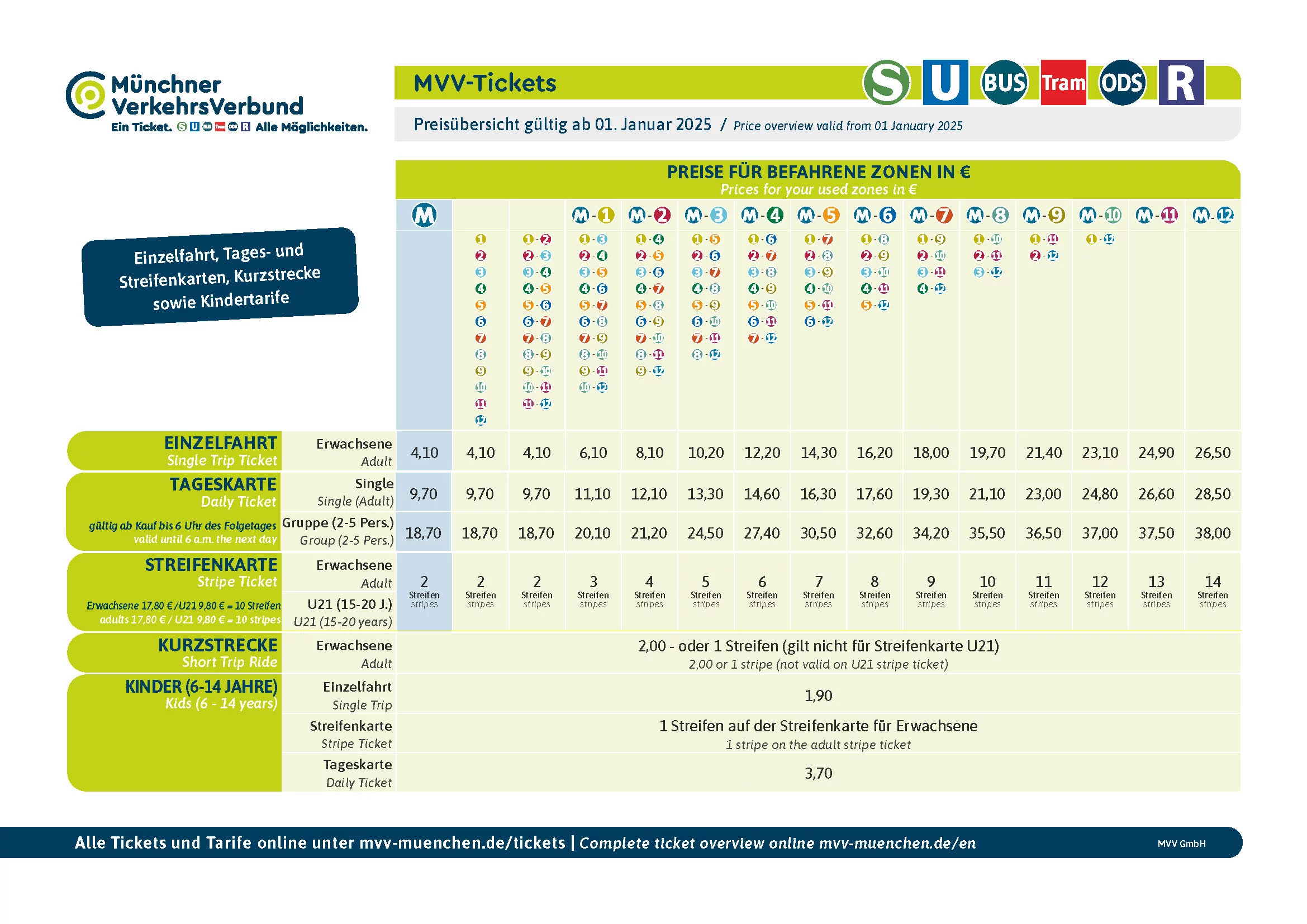

在票务机制上,德国S-Bahn采用收费区计价模式。以慕尼黑为例,中心城区与其他市郊城镇被划分为不同收费区,区内与市郊相邻城镇间出行票价相对较低,反之跨区和市区来往市郊间,则产生更高的费用。此外,慕尼黑还采用一票通乘模式,一张车票可同时利用包括S-Bahn(市郊铁路)、U-Bahn(地铁)、有轨电车、公交等公共交通工具,不限制地换乘抵达目的地。

从以上角度结合前文来看,城市迈向城郊的线位走向、未来的多交路服务、近乎一致的票务思想,福州市域铁路从硬件乃至软件都确确实实初步具备了与发达国家成熟市郊通勤铁路网所相似的特性,这是在国内绝对是走在前列的。

福州滨海快线:四网融合的全面理解与深度实践

一直以来,我国的市域(郊)铁路建设和运营,深受过去二十年以来本土兴建城市轨道交通或干线铁路的影响,往往容易因路径依赖简单套用过去的经验规划建设运营,导致市域铁路长期面临功能定位模糊、客流效益低下的问题。而福州滨海快线以至于这条线路所延伸出的未来市域铁路网络前景,则很有希望成为未来国内市域铁路新范式的破局之举。

可以说,福州滨海快线既不照搬城市地铁的运营经验,也不受到当下干线铁路运作模式的困扰。相反的是,它已初步展现出和发达国家市郊铁路系统步伐相近的雏形,进一步探索了市域(郊)铁路在国内轨道交通领域的生态位。无论从乘车模式还是票务成本来看,福州滨海快线对短距离出行的市区乘客而言,它就是一条不折不扣的“地铁”;而对于长距离出行的市郊乘客来说,它则是一条方便得太多的“铁路”——滨海快线呈现于一种“你中有我,我中有你”的铁路地铁叠加态。可以说,福州滨海快线这次在规划和运营方面的全面创新,非常好地响应了近年国家多次提及并倡导的“四网融合”概念,它是对这一概念的全面认识与实践。

轨道交通“四网融合”意旨在推动干线铁路网、城际铁路网、市域(郊)铁路网、城市轨道交通网“四网融合”,打造轨道上的城市群都市圈。福州滨海快线,充分做到了市域铁路与城市轨道交通网络的充分融合。市域铁路和城市轨道交通存在本质的不同,四网融合,绝不是粗糙地将两者一视同仁,强行地合二为一。而是要各尽其职,各所其能,求同存异,取长补短,既要对市民足够的方便和公平、又要令运营企业能够实现可持续的运营。这样一来,才能使各个制式充分地发挥自身的优势。

与此同时,通过接入国铁火车站,福州的市域铁路实质上也为未来利用国家铁路网实现对干线铁路、城际铁路融合提前做好了准备。倘若政策、资本等条件成熟,福州都市圈的完全的“四网融合”立体轨道交通网将能够迅速地建立起来。

总结

翻阅历史,福州滨海快线从立项到运营并非一帆风顺,今天的模样也并不在早期就已一锤定音,而是一路下来历经各种的调调改改,而如今的这些特色,在这些调整中既有有意为之,亦有无心之笔。但这也令到滨海快线并不是一条平平无奇的市域铁路,而是为未来国内市域铁路发展成为了找到了新突破点的开路先锋。

对于国内未来其他城市的市域铁路发展而言,福州滨海快线的案例表明,未来从业者所要思考的不应该只有纯粹的工程技术题,而是需要拓展到更广领域,例如从规划布局早早入手,思考有没有机会在资本有限的情况下,构筑一条集“城市快线走廊”、“快速进城通道”等功能为一身的、能够一石二鸟的路线。以及在运营阶段,如何真正地实现乘客无感乘车,便捷出行,取到出行公平性与可持续运营和平衡。

对于福州城市自己而言,打铁还需自身硬。纵观如今的经济形势与未来的人口趋势,城市发展面临深刻挑战。一个再完美的基础设施,对于城市都虽是一道关键助力,但绝非致胜神器。如何能够利用好当下的基础设施运营好城市,容纳更广量的产业留驻、吸引更多的人才汇聚,全面提升城市的综合竞争力,最终实现城市高质量发展,是福州亟需长远思考的问题。